نصيحة لجميع المسلمين في العراق

قواعد تغيير المنكر باليد للقادر عليه في موضع تكون الولاية فيه لغيره

قواعد تغيير المنكر باليد للقادر عليه في موضع تكون الولاية فيه لغيره

ربح صهيب

ربح صهيب

مسائل في الشان السوري

مسائل في الشان السوري

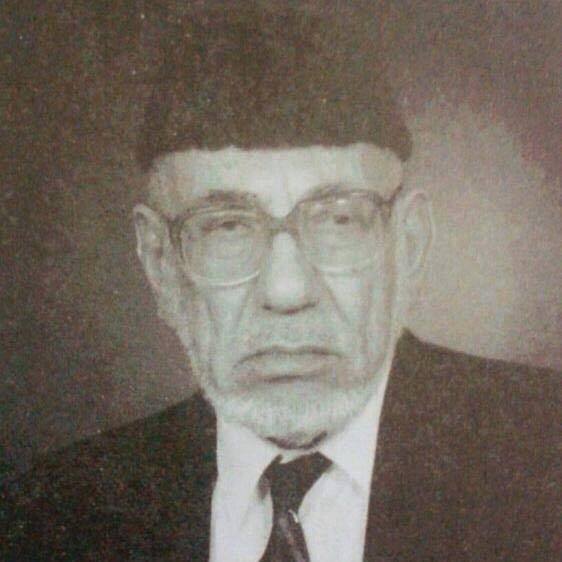

كلمة الدكتور عبد الكريم زيدان في مؤتمر الشيخ امجد الزهاوي المنعقد في مركز الزهاوي للدراسات الفكرية

كلمة الدكتور عبد الكريم زيدان في مؤتمر الشيخ امجد الزهاوي المنعقد في مركز الزهاوي للدراسات الفكرية

شرح الاصول العشرين

شرح الاصول العشرين

أثر الشريعة في الحد من المخدرات

أثر الشريعة في الحد من المخدرات

الحكم الشرعي في الدعوة الى الفدرالية او الاقاليم في العراق

الحكم الشرعي في الدعوة الى الفدرالية او الاقاليم في العراق

المؤلفات --> البحوث الفقهية

شروط وآداب الداعية

بحث قدمه الشيخ عبدالكريم زيدان في ندوة (تقوية الإيمان وزيادته - المنهج العلمي والعملي لعامة المسلمين) والتي انعقدت في جامعة الايمان بصنعاء في الفترة من 8-10 جمادى الاولى 1426هـ الموافق 15-17 حزيران 2005م ضمن محور (دور العلماء والدعاة وطلاب العلم في تقوية الإيمان وزيادته).

البحث القاه الشيخ ارتجالاً وتم تفريغ محتوى التسجيل بالصورة المكتوبة والمنشورة ادناه, لذا اقتضى التنويه.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فنذكر فيما يلي شيئاً عن شروط الداعية أي ما يجب أن يتحقق في الداعية مما يسهل عليه مهمته ويحقق الغرض من قيامه بالدعوة.

أولاً: شرط الإسلام والبلوغ والعقل

يشترط في الداعية أن يكون مسلماً لأن موضوع الدعوة التي يقوم الداعي بتبليغها هو الإخبار عن دين الله أي ما شرعه الله تعالى لعباده على لسان نبيه ﷺ وغير المسلم غير مؤتمن على قيامه بهذا الإخبار لأنه لا يؤمن بمحمد ﷺ نبياً ورسولاً أمره الله بتبليغ ما يوحى إليه.

وأما شرط البلوغ مع العقل, فهو شرط لوجوب التكليف وليس بشرط الصحة لما يقوم به العاقل غير البالغ مما يدخل ضمن أعمال الداعي وقيامه بمتطلبات الدعوة، فما يصدر من العاقل غير البالغ مما يدخل في مجال الدعوة صحيح ومقبول لنفسه وإن لم يكن ما قام به العاقل غير البالغ على وجه التكليف والقيام بما هو واجب عليه كما لو قال صبي عاقل دون البلوغ لآخر: أعبد ربك أو أدّ الشهادتين؟ فكان ما يقوله حق وصحيح ومطلوب ، وينبغي الأخذ به ويدخل في مجال تبليغ الدعوة وإن لم يكن ما قاله هذا الصبي على سبيل أداء ما وجب عليه من القيام بالدعوة.

وأما البالغ غير العاقل فهذا فاقد لأداة المعرفة والعلم وشرط التكليف فلا يفيد بلوغه وحده دون أن يكون هناك عقل لأن البلوغ أمارة العقل الذي يصح معه تكليف صاحبه، فهذه القرينة قرينة البلوغ لا تنفع إذا تبين معها فقدان العقل.

ثانياً: شرط العلم

ويشترط في الداعية أن يعلم يقيناً أن ما يدعو الناس إليه هو من مضامين الدعوة إلى الله لأن جوهر الدعوة وموضوع الدعوة هو الإخبار عن شرع الله فيجب أن يكون الإخبار صحيحاً والمُخبر به صادقاً، فيجب أن يسبق قيامه بواجب تبليغ الدعوة علمه بما يدعو الناس إليه من معاني الشريعة الإسلامية، وما جهله من معاني الشريعة لا يجوز له أن يدعو الناس إليه أو يخبر بأنه من الشريعة لأنه بهذا يكون كاذباً ومفترياً على الله فيما يخبر عنه، وفي قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ...﴾، فيه دليل على ما قلناه. فلا يجوز للمسلم أن يُدَّعي أو يُقَوّل الشريعة ما لم تقله بأن يقول هذا حلال وهذا حرام حسب حكم الشريعة وهو لم يعلم بما صدر من الشريعة يقيناً.

ولا يقال إن هذا يناقض اجتهاد المجتهد لأن المجتهد لا يجتهد إلا عند عدم النص الشرعي واجتهاده معرض للصحة والصواب ويصح له أن ينسب ما وصل إليه باجتهاده على أنه من شرع الله.

والجواب على ذلك: أن الله تعالى أذن للمجتهد أن يجتهد بدليل أنه مأجور على اجتهاده وإن كان خطأ، وقد يصرح المجتهد بأن هذا ما أقوله منسوباً إلى الشريعة إنما هو على سبيل الاجتهاد أو دون أن يصرح بذلك، ويُفهم من سياق الكلام ما يتضمن ما يدعي أنه من الشريعة، كما لو أخذ بالقياس أو المصلحة أو نحو ذلك.

ولا يشترط لتحقق هذا الشرط في الداعية أن يصل علمه بمعاني الشريعة إلى مرتبة المجتهد وإنما الشرط أن ما يدعيه من الشريعة وصل إليه عن طريق اليقين ومعرفته بالنص الشرعي، أما ما يجهله فلا يكلف بتبليغه أو يكلف بالتكلم عنه. ومن هنا جاء واجب الدعوة إلى الله تعالى على المكلف يتحدد بقدر علمه بمعاني الشريعة ومضامينها كما يتحدد بقدرته على تبليغ معاني الشريعة.

إن مقصودنا من شرط العلم شمول العلم بالمعنى الشرعي أو الحكم الشرعي أو المقصود الشرعي مع وسيلته التي ينبغي أن تكون وسيلة شرعية مقبولة فدعوة الداعية للغير إلى التعاون على البر أو الإحسان إلى الفقير أو نحو ذلك مما تأمر به الشريعة يجب أن يصل إليه الداعية أو يذكر المدعوين بوجوب اتخاذ الوسيلة المشروعة لبلوغ الهدف الذي ذكرنا أمثلة له من أعمال البر أو مساعدة الفقيرة المحتاج، فلا يجوز لمن يريد مساعدة المحتاج أن يسرق مال الغير أو يأخذ الربا، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة بل لا بد من مشروعية الوسيلة ومشروعية الغاية.

ومعرفة مقاصد الشريعة ومطالبها ووسائلها تؤخذ من المصادر الشرعية التي دلت عليها الشريعة وعلى رأس هذه المصادر كتاب الله وسنة رسوله وما دلّ عليه هذان المصدران كمصدر الإجماع والاجتهاد بأنواعه.

ثالثاً: شرط الاستطاعة

ويشترط في الداعية للقيام بما وجب عليه: استطاعته على القيام بهذا الواجب لأن القاعدة في الشريعة الإسلامية أن مسئولية المسلم عما كلف به ووجب عليه استطاعته على القيام بهذا التكليف، قال تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ... ﴾ وهو مبدأ وقاعدة عظيمة جداً لفهم ضوابط المسئولية في الشريعة الإسلامية ، ولكن الاستطاعة إذا فقدها الداعية قد يفقد نوعاً منها فيتحول إلى ما يستطيعه، ويكون الثاني الذي يستطيعه هو الواجب عليه، ومثاله: أن القيام ركن في الصلاة متوقف على استطاعته فإذا عجز عنه تحول إلى ما يقدر عليه من قعود لأداء الصلاة، فإذا أخل بالقعود مع قدرته عليه كان مقصراً وكذلك الداعية إذ لم يستطع القيام بمتطلبات الدعوة لظرف معين من مكان أو زمان أو فقد أعوان أو نحو ذلك من لوازم الاستطاعة فإنه يتحول إلى ما يستطيعه مع فقده هذه اللوازم، ولنا على ذلك حديث: « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». لأن تغيير المنكر من مظاهر القيام بالدعوة إلى دين الله، فإنه مظهر من المظاهر وهو مَحْقٌ وإزالة للمنكر، فإن لم يستطع على هذه الإزالة لفقده القوة أو غير ذلك، تحول إلى غيرها، بأن يعمل ما يستطيعه من إنكاره بلسانه والدعوة إلى تغييره دون مباشرة هذا التغيير، فإن تعذر عليه الكل تحول إلى تغييره بقلبه، والمقصود بالتغيير بالقلب مع أن المنكر في الخارج لا يتغير بتغير القلب، وإنما يتحقق ذلك بكراهية المنكر والسبب في ذلك أن التغيير للمنكر باليد واللسان لا بد أن يسبقه كراهية لهذا المنكر فصح إطلاق التغيير على الكراهية لأن الكراهية سبب وشرط لا بد منه لتغيير المنكر عن القدرة على تغييره فعلاً.

ومثله في مجال الدعوة إذا وجد نفسه في مجتمع أو جماعة تعمل المنكر ولا يستطيع تغييره ولا إنكاره حتى بلسانه فعليه إنكاره بقلبه والتحول عنه، كما أن التغيير إن كان مستطاعاً عليه باللسان ولكن يترتب عليه منكر أكبر فهنا ينبغي ترك هذا التغيير باللسان لأنه لم يعد مستطيعاً للتغيير المطلوب، وقد دلنا على ذلك قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ...﴾ فسب آلهة المشركين بإظهار نقائصها ونقائضها وتحقيرها فهي معاني صحيحة ولكن إن قوبلت بسب الله تعالى ولا يستطيع المسلم أن يغير هذا المنكر فيترك هذا السب وهذا المجلس، وهذا من فقه الدعوة، والمجال لا يحتمل أكثر من هذا.

رابعاً: إيمان الداعية بأحقية ما يدعوا إليه أو إيمان الداعية بأن ما يدعو إليه هو الحق الواجب الإتباع

وأعني بهذا الشرط أن يكون الداعي واثقاً أن ما يدعو إليه هو الحق وغيره الباطل، والإيمان بأحقية ما يدعو إليه غير قابل للشك والارتياب والجدال ولا يتأثر بما في الخارج لأنه مبني على ذات ما يدعو إليه، فهو لا يتأثر بأحداث ما يقع في الخارج بمعنى أن الداعية سواء لم يقبل منه أحد أو أوذي في سبيلها أو لم يصل إلى مبتغاه منها أو نحو ذلك مما قد يقع في الخارج أو يجد أن المسلمين هم الضعفاء وأن الكفرة هم المتسلطون عليهم، فإن هذا لا يزعزع إيمانه بأن ما يدعو إليه هو الحق الواجب الإتباع، لأن ما يدعو إليه وهو وصف الإسلام لا يقبل الشركة بغيره، مهما أوتى الباطل وأهله من العلو ومظاهر الغلبة والسيطرة ومتابعة الناس لهم، وقد دلنا على ذلك ما جاء في حديث الدجال الذي يصل إلى المدينة ولا يدخلها فيدخل رجل من أكثر الناس إيماناً فلما يرى الدجال يقول: أنت الدجال الذي وعدنا الرسول ﷺ بظهوره مع ما يرى من الخوارق وسقوط المطر ونحو ذلك، فيقول الدجال: سأقتله وأحييه، ثم يفعل ذلك فيسأله فيقول: ما كنت أكثر يقيناً مني الآن أنك أنت الدجال. فهذا الرجل أقام إيمانه على ذات الإسلام وكونه هو الحق وهذا الإيمان لم يقم على مظاهر خارجية من خوارق تظهر على يد المبطل فلم يتأثر إيمانه بهذه الخوارق التي أعطيها الدجال على وجه الفتنة والامتحان وهذا النوع من الإيمان مطلوب للداعية لا سيما في زماننا هذا، فإن المظاهر الخارجية التي تحيط بالمسلمين من سيطرة الكفار عليهم ومن ضعف المسلمين وسيطرة أهل الكفر عليهم وسلبهم ديارهم كما نلاحظ في فلسطين وما يحصل على أيدي اليهود، كل هذه المظاهر قد تزعزع وتهز إيمان المسلم الضعيف، أما المؤمن الذي أقام إيمانه على ما زرناه فإن هذه الأحداث لا تؤثر في إيمانه وثباته وأن هذا الدين هو الحق وغيره مما يخالفه من باطل أو قوه المبلطين لا تؤثر على أحقية الإسلام وأنه الحق المبين، وهكذا كان الصحابة الكرام في جميع أحوالهم في حالة ضعفهم وقوتهم يوم كانوا في مكة ضعفاء ويوم انتصروا في بدر وهزموا في أحد وحوصروا في الخندق فلم يتأثر إسلامهم بأن محمداً رسول الله ﷺ الحق الواجب الإتباع.

وإذا أحس المسلم بشك مهما كان قليلاً بأن الإسلام قد لا يكون هو الحق الوحيد، وأن الباطل قد يكون فيه شيء من الحق الذي يشارك الإسلام في أحقيته فعلى الداعية أن يقف ويصحح إيمانه ويترك هذه الشوائب عنه ويحقق إيمانه بأن الإسلام هو الحق الوحيد وأنه لا يقبل الشركة مع الباطل أبداً على وجه الأحقية والمشاركة مع الإسلام.

خامساً: معرفة الداعي بأن تكليفه للدعوة هو لمصلحته

إن تكليف المسلم بالدعوة إلى الله تعالى هو تكليف لمصلحته قطعاً لأن فيه تقديم ما ينفعه في الآخرة لأن المطلوب من المسلم أن يتزود أي يهيئ الزاد لسفره الطويل إلى الآخرة وما ينفعه لما بعد السفر الطويل ونهايته وهو تقوى الله ﴿... وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ... ﴾ ومن أعظم معاني التقوى الجهاد في سبيله ومن أعظمها دعوة الخلق إلى دينه بما يستطيعه من قوة باليد أو باللسان أو بغير ذلك من وسائل القدرة فإذا علم الداعية المسلم ذلك فإنه لا يحس بثقل وصعوبة هذا التكليف لأن فيه ربحاً ورصيداً عند نهاية رحلته.

ألا يرى أن التاجر الذي يرجح عند الربح، يتحمل الغربة في سفره والابتعاد عن عائلته ولا يحس بهذه المتاعب ولا تُقعده عن الاستمرار لعلمه بالربح الذي ينتظره، فأي ربح يقاس بربح الآخرة، والظفر بالجنان المعدة للمتقين، وإن هذا الإحساس بأن قيامه بالدعوة لمصلحته وفيه ادخار أنفع لله للآخرة يقويه ويشجعه فلا يأبه بما يلاقيه من صعاب القاعدة فكيف بالقائم بواجب الدعوة إلى الله تعالى.

سادساً: وجوب الحذر من معوقات الدعوة إلى الله

ويجب على الداعية أن يحذر من المعوقات عن استمراره في متطلبات الدعوة إلى الله تعالى وهي كثيرة في الدنيا سواء كانت هذه المعوقات تأتي من أهله أو من غيرهم وقد تأتيه مما يجره إلى الركون إلى الدنيا لما فيها من مغريات ولذا حذرنا الله منها، والله لا يحذر إلا مما يستحق التحذير منه، وقد جاء في القرآن ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾ لأن في الدنيا قابلية للتحرير بالإنسان وفي الإنسان قابلية للتحرير، وقال ﷺ « إن الدنيا حلوة حضرة وأن الله مستخلفكم فيها فناظر ما تعملون , فاتقوا الدنيا واتقوا النساء».

وعلاج هذا أي الانفكاك من الركون إلى الدنيا والرضخ لتغريرها أن يجعل شعاره ( تغييب الحاضر وإحضار الغائب) بمعنى أن ينفلت من أسر الدنيا وما فيها من جاذبية وإبعاد عن الآخرة، بأن يستحضر ما في الدنيا من قلة وضعف وزوال وما في الآخرة من نعيم لا ينقضي والعاقل يؤثر الباقي على الفاني والكثير على القليل، وكل ما في الدنيا بالنسبة لنوع النعيم وبقائه حقير لما في الآخرة من نعيم أو لذة حقير وفان كما قال تعالى: ﴿فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ﴾.

وهذا التغييب والإحضار يمكن أن يحصل للإنسان حتى بالنسبة لأمور الدنيا، كالطالب يشغله نجاحه أو رسوبه والتاجر يشغله ربحه أو خسارته فإن التاجر أو الطالب قد يكون مع غيره يكلمهم ويكلمونه وفكره مشغول بما يهمه من نجاح أو ربح، ولكن هذا يتطلب تغييب ما في الدنيا كأنه ليس فيها فلا يتأثر بها وإحضاراً لما في الآخرة.

ومن الحذر المطلوب أن يحذر الفتور فيكسل ويقصر في أمور الدعوة وهذا مما يجب أن يحذره لأن له أسباباً لا بد أن يعالجها حتى لا يصل به الكسل إلى القعود والتقصير والانفلات في الدعوة، وقد أمر الله بترك ذلك كما في قصة موسى وهارون: ﴿اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي﴾.

والمقصود بلا تنيا أي لا تفترا في أمور الدعوة، لأن من أعظم الذكر قيامه بالدعوة إلى الله تعالى كما جاء في تفسير المفسرين.

وقد يكون مرد هذا الفتور فهم خاطئ في الظرف الناس عن دعوة الداعية فلا يجد من يسمع له فتضعف همته فيفتر ويكسل ولا يقوم بمتطلباتها بحجة أنه لا يجد من يسمع له، وعلاج هذا أي يفقه أن الواجب عليه أن يدعو لا أن يسمع الناس، ولا يكلف الداعية بأكثر مما كلف به رسل الله، لأن رسل الله لم يكلفوا بوجوب قبول الناس لدعوة الرسل فنوح لبث ألف سنة إلا خمسين عاماً، ومنهم من ماتوا ولم يسمع أو يقبل أو يستجيب لدعوته أحد ﴿... وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾.

وقد يحصل مع التكرار الاستجابة في قلوب الناس, وقد لا يكون التقبل في أول سماع الداعية دعوته للآخرين بل قد يطول أو يقصر فمن الناس من يستجيب كأبي بكر، ومنهم من يتأخر ككثير من الصحابة، ومنهم من انغمس في المحاربة للدين ثم هداهم الله للإيمان كخالد، فالتكرار مطلوب وقد يحصل المقصود والخير الكثير بعد حين ثم إن الفتور عن الدعوة لعدم الاستجابة يعني ترجيح اليأس والقنوط وهو حرام ﴿...إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ واليأس حرام.

ومن الحذر ابتعاد الداعية عن الشبهات والمقصود بها كل موقف قد يكون فيه الداعية ويستغله أهل الباطل في الطعن بالداعية وبدعوته وقد يجره هذا الحذر المشروع إلى ما هو مباح لغيره لكنه غير مباح له، ودليلنا على ذلك أن الله سبحانه وتعالى منع رسوله e من تعلم الكتابة مبيناً الحكمة في ذلك، قال تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ... ﴾ مع أن تعلم الكتابة شيء مباح إن لم يكن مندوباً ولكن منع الله رسوله من هذا المباح دفعاً للشبهة التي كان يمكن أن تحجج بها أهل الباطل بعد إعلان النبي بأنه رسول الله ﷺ وكذلك لم يبعث الله نبيه ورسوله إلا بعد أن صار عمره المبارك (40) سنة لحِكَم منها دفعاً للشبهة عن أهل الباطل وتحججهم بأن النبي ﷺ غير صادق, وقد قال تعالى: ﴿قُل لَّوْ شَاء اللّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَدْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً...﴾ أي لبثت فيكم سنين طويلة قبل أن يوحى إليّ، فكيف أكذب عليه، ألا تعقلون أن من يقضي أربعين سنة صادقاً كيف يأتي بالضلال على الله تعالى.

ومن ذلك منع الله رسوله من تعلم الشعر مع إباحته وتشجيعه لحسان في ذلك في الدعوة ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ.... ﴾ فابتعاد الداعية عن الشبهات واجب لا يقل هذا مباح لأن الشبهة في حق الداعية تكون بإتيان المباح وهو في مقام القدوة فيتأثر بما يقوله المبطلون بعض الناس أو كثير منهم فدفعاً لهذا المحذور وجب عليه الابتعاد عن الشبهات ومن ذلك كثرة التردد على ولاة الأمور مع كثرة ما يشاهدونه منهم من منكرات فهذا قد يكون شبهة في حق كثير من الناس ولكن يجب أن يعرف هنا أنه لا يجوز ترك ما هو واجب عليه بحجة الابتعاد عن الشبهة فمثلاً, لا يذهب إلى مجامع أهل الباطل في محافلهم بحجة الشبهة وأنه يتردد على أولياء الأمور، فقد كان ﷺ يأتي مجامع المشركين ويخاطب رؤساءهم وفي ( سورة عبس ) دليل على ذلك حرصاً على إسلامهم، ولا يحتج بالعتاب فإنه ليس على حرصه على إسلام رؤساء قريش، وإنما لم يوقف الخطاب من أجل الأعمى الذي يستحق أن يجاب إلى طلبه ثم يتحول إلى هؤلاء، فلا يترك كثيراً من أعمال الدعوة بحجة الابتعاد عن الشبهات وهذا يحتاج إلى فهم دقيق في ميزان المصالح والمفاسد والترجيح بينهما وليبقى المبدأ صحيحاً.

سابعاً: أن يعيش الداعية مع الناس في همومهم وظروفهم وأحوالهم

بمعنى أن يدعو ويطلب رفع الضيم والظلم عنهم ومساعدة غنيهم و فقيرهم ونحو ذلك ويقترح ويذكر ما يجب على المسلمين بعضهم نحو البعض الآخر في أوقات الشدة والضيق حتى يشعر الناس أي الناس يتحسسون ما هو عليهم، وعليه أن يربط ما يغالب من أمور الدنيا برفع الظلم عنهم فيرفعه بالإيمان والعقيدة الإسلامية واليوم الآخر كما في قوله تعالى في سورة المطففين: ﴿ويْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾.

ففي هذه الآيات نهي عن التطفيف بطريق الكيل أو الوزن ثم قال ألا يظن هؤلاء أنهم مجزيون في اليوم الآخر، فعلى الداعية أن يربط كل ما يقوم به بالعقيدة الإسلامية ورفع ظلم أو انتصار لهم.

ثامناً: ما يجب أن يتخلق به الداعية

ويجب على الداعية أن يتخلق بأخلاق الإسلام وهي كثيرة ومبثوثة في آيات كثيرة في القرآن وفي أحاديث السنة ولأهميتها مدح الله تعالى بها ﴿وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ والمدح لا يكون إلا بالشيء العظيم، والأخلاق مهمة جداً للداعية لأن الناس ينظرون إلى الدعوة والداعية من خلال أخلاقه وسيرته بين الناس، ولا يغفلون بين ما يدعو إليه ويقوله من حق وبين ما هو متخلق ومتصف به فليحذر الداعية من سوء الخلق لأنه يكون منفراً بأخلاقه وإن كان صادقاً في أقواله ومن الأخلاق التي يحتاجها الصبر والصبر لمنزلته العظيمة جعل ذنوب الصابرين بغير حساب والمسلم يحتاجه في جميع أحواله وحاجة الداعية إليه أكثر من حاجة غيره من المسلمين، وهو أنواع:

- صبر على طاعة الله بالدوام عليها، وصبر عن معصية الله بالابتعاد عنها .

- وصبر بالله أي بالاستعانة به أي أن يمده بالصبر الذي به يواجه من الصعاب .

- وصبر لله أي طاعة الله ولمرضاة الله.

ولأن الله يأمر بالصبر فهو يشمل هذه المعاني.والصبر على المصاعب التي يلقاها الداعية هو صبر من نوع عال لأنه يتسبب بمسببات ودواعي الصبر فأجره أعظم من صبر الإنسان على ما يقع عليه من أفعال الغير أو من غير تسبب منه هو، ولذلك كان صبر الرسل بسبب الصعاب من أجل الدعوة إلى الله أعظم أجراً من صبر المرء على بلاء مرض أو نحو ذلك.

وحيث أنه جرت سنة الله تعالى بأن الدعاة إلى دينه من رسل الله وأتباعهم هو من سنة الله تعالى التي جرت على الماضين وتجري على اللاحقين فالداعية يصبر نفسه ويحبسها، ولكن لا يعرض نفسه للبلاء فيدعو ويطلب من الله العافية « سلوا الله العافية» وحديث ﷺ : « لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية...» لأن الصبر ثقيل وأمره خطير وقد لا يصبر المسلم إذا نزل البلاء عليه فيقع في مخالفات شرعية والمسلم يطلب السلامة والعفو والعافية من الله في دينه ودنياه، ولكن لا يمنع الداعية من الاستمرار في الدعوة وإن لقي ما لقي، وإنما تمنع أن يعرض نفسه للبلاء وللضرر وله منه فرصة في الخلاص منه، وهو عليه الصلاة والسلام عندما هاجر أخذ بالحذر.

وقد يجوز للمسلم والداعية دفعاً للضرر الذي يستدل الصبر، أن يتبعه بغير المسلم لهذا الغرض حتى يستمر في الدعوة، ولهذا أخذ النبي ﷺ وأصحابه بنظام الجوار وهو أي تخير الكافر لمكانه مسلماً فبهذا الالتزام يكف ضرر الكفار عن الداعية، ولهذا رضي النبي ﷺ بجوار أبي طالب حتى قال ﷺ لما مات عمه: « ما نالت مني قريش ما نالت مني إلا بعد وفاة عمي أبي طالب». ولكن لا يكون على حساب الدعوة والقعود عن متطلباتها، ولذا لما كان أبو بكر يصلي بصوت شجي وطلب منه ابن الدغنة ألا يخرج إلى الفناء، فقال: رددت جوارك لك، فهذا صار مبدأ أن يقبل المسلم بجوار كافر لحماية شخصه بشرط أن لا يكون ذلك على حساب الدعوة بألا يقصر عنها.

ومن الأخلاق الواجبة على الداعية أن يكون حليماً مع من يدعوه فيتحمل ذلك في سبيل الله وبهذا الحلم دعوة صادقة لمن يعتبرون على الدعاة ويخلصه من الانتقام لشخصه وإذا فقد الداعية الصبر والحلم كان من يلحقه من الأذى بالدعوة أكثر مما يربحه لها فعلى الداعية أن يروض نفسه على ذلك وقد صبر ﷺ على أذى قريش فقد حوصر وقوطع في شعب أبي طالب أكثر من ثلاث سنوات.

ومن الأخلاق الضرورية أن يكون ليناً مع المدعوين ﴿فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ لأن القول اللين لا يثير الحمية في المخاطب، وإن ذلك لا يعني قول الباطل وإنما يتخير العبارات المناسبة كقوله ﷺ (يا قوم)، «يا بني عبد... قد أحسن الله أسماءكم فأحسنوا أفعالكم» وليس من المداهنة وتهدين الباطل والمدح بما ليس فيه.

ومن الأخلاق أن يكون رفيقاً « إن الله رفيق يحب الرفق... ويعطى على الرفق» ﴿...وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِك ...﴾ مع أنه لا يقول إلا الصدق في غضبه ورضاه، ولو حصل منه هذا لحصل ما ذكرته الآية وهو انفضاض الناس عنه، فعبر النبي ﷺ أولى أن يلاحظ هذا الخلق ويلاحظ طبائع الناس وأنهم لا يتحملون القول الخشن والفضاضة في القول فليحذر الداعية ذلك.

ومن الأخلاق الضرورية للداعية أن يكون متواضعاً في دعوته للناس لما يدعوهم إليه وبين حرصه على مصلحتهم ويشعرهم أنه يريد الخير لهم وأنه يذكرهم بما جاء عن ربهم بهذه الروح وبهذه الكيفية يخاطبهم ولا يكلمهم ويخاطبهم بالتعالي عليهم ليعلمهم بفضله وامتيازه عليهم فإن هذا ينفرهم فرسل الله كانوا يخاطبونهم أي أرسلهم ليخاطبوهم بما أمر به، وكالطبيب الناصح يكلم مريضه بما ينفعه ويحسسه بأنه ناصح له وما يقوله له لمصلحتهم وليس لتعريفهم بعلمه.

ومن الأخلاق الضرورية للداعية إخلاصه في قوله وعمله وحد الإخلاص أن يفعل الداعية ما يفعله طاعة لله وطلباً لمرضاته فقط ولا يتطلع إلى ما عند الآخرين بسبب دعوته لهم وفعله في السر عنده أحب إليه من عمل العلن إلا إذا كان عمله يستوجب العلانية أو يكون قدوة لغيره.

تاسعاً: ما يجب أن يكون في كلام الداعية في دعوته للآخرين

والقول من وسائل الدعوة إلى الله تعالى فيجب أن يكون هذا القول واضحاً بيناً في نفسه لا غموض فيه ولا التباس وبكلام واضح وبسيط سهل الفهم خالٍ من التعقيد والكلمات الغريبة التي يريد صاحبها أن يبين بلاغته وفصاحته وواسع علمه بمفردات اللغة ولا يخفى أن يكون الكلام واضحاً لنفسه أو واضحاً من قبل قائله الداعية بل المطلوب أن يكون واضحاً مفهوماً بينا لدى السامع لأن القول لهم والبيان لهم كما جاء في الآية (لِتُبَيِّنَ لَهُمُ).

وكذلك لا يستعمل الداعية الكلمات الغريبة التي تحتمل حقاً وباطلاً، فيستعمل الكلمات الواردة في القرآن والسنة وألسنة الفقهاء، وإذا ما اضطر لاستخدام المصطلحات الغريبة كالديمقراطية فعليه أن يبين المقصود منها تحمل خطأ وصواباً، وحقاً وباطلاً فيبين المعنى الصحيح المقبول والباطل المرفوض لأن هذا من باب النصيحة في القول لعامة المسلمين.

عاشراً: الانشغال بالدعوة

ويشترط في الداعية المخلص انشغاله التام بالدعوة ومتطلباتها ووسائل نجاحها بإقبال الناس عليها، فإذا اختلى بنفسه فكر فيها، وإذا خالط فمن أجلها، تشغل فكره في حله وترحاله ولا ينقله شيء عنها، وهي في مقدمة ما يهمه، وهكذا كانت سيرة النبي ﷺ في زيارته ورواحه ومجيئه وهجرته كانت الدعوة تشغله ولهذا في هجرته كلم ركباً في أمور الدعوة ولم يشغله كونه مهاجراً أو أنه قرشي أرسلت من يأسره، لانشغاله بالدعوة وكذلك كان رسل الله فهذا يوسف استغل فرصة الرؤيا في الدعوة إلى التوحيد وهو مسجون ونوح كما قال ربه ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً... ﴾ وقال تعالى ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِم........﴾ وهكذا الداعية شغله الشاغل الدعوة ويهمه انصراف الناس عنها وكل ميسر لما خلق له.

والإخلاص المطلوب من الداعية إخلاص كامل لا يقبل أي شيء مهما كان ضئيلاً يناقض الإخلاص لأنه يعارض الإخلاص ويناقضه ولو كان قليلاً يجب أن يحذر وينظف القلب منه لأنه لا يستقل أي قدر من الرياء كما لا يستقل أي قدر من الجراثيم لأنها ضرر محض وقليلها قد يصير كثيراً، والرياء محبط للعمل وخطره عظيم جداً لأن المرائي قد يدفعه رياؤه إلى أن يزهق روحه من أجل السمعة وكلام الناس فليحذر الداعية ذلك.

ومن الإخلاص للدعوة إلى الله تعالى أن الداعية المخلص يسره أن يرى الدعاة الكثيرين ولا يضيق صدره إذا رأى لهم منزلة بين الناس وإذا رأى حاجة بالاستعانة بغيره استعان بهم ولا يجب الاستئثار بالدعوة لنفسه حتى يستأثر بنصح الناس وحصول المنزلة عندهم فهذا يعتبر من الرياء الخفي ولنا أسوة حسنة في دعاء موسى ربه بأن يعينه بهارون﴿ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي﴾ وهكذا الداعية المخلص يدل على الدعاة المخلصين، أما أصحاب الرياء فيضيقون إذا رأوا دعاة مخلصين، لأن المخلص يرى ساحة عمله واسعة للدعاة، وطلاب الدنيا تضيق بهم فيتحاسدون ويضيق بعضهم بعض، والله الموفق والمستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله.

الحادي عشر: وعلى الداعية أن يعلم بأن المطلوب منه هو أن يدعو الناس وليس المطلوب منه أن يدخل الإيمان إلى قلوبهم وأن يحملهم على الاستجابة لما يدعوهم إليه فإن هذا من شأن الله وحكمته فالله هو الهادي الذي يدخل الإيمان إلى قلوب المدعوين، أما الداعية فحسبه أن يذكر ويدعو ويرشد ويبين وهذا هو المطلوب من رسل الله فمن الأولى أن يكون هذا هو المطلوب من الدعاة أتباع النبي ﷺ .

وعلى الداعية أن لا يسأم من تكرار الدعوة إلى المدعوين، ولا يقنط من استجابتهم له، لأنه إذا قنط ويأس من استجابتهم فقد يقع في محذور شديد وهو اليأس والقنوط من رحمة الله لهؤلاء المتمردين وهذا حرام عليه، لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فكم من محارب لله ولدعوته صار من أولياء الله بعد أن منّ الله عليه بالإيمان والهداية والاستجابة لدعوة الدعاة.

وفي قصص الصحابة وتأخر بعضهم في الاستجابة وما تيسر للمتأخرين في الإجابة من خير كبير للمسلمين ما فيه عبرة ودليل على صحة ما نقول.

فخالد بن الوليد تأخر إسلامه وبعد أن أسلم حصل على يده الخير الكثير والنصرة للإسلام والمسلمين فلا يحق للداعية أن يترك الدعوة بحجة أن القوم لا يسمعوني لأن واجبه بأن يدعو لا أن يستجيب الناس لدعوته﴿ وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم﴾ وقال تعالى لرسوله ﷺ : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ مع قوله تعالى: ﴿ ...وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ كما أن الداعية يقوم بواجب شرعي عليه ولا يتوقف هذا الواجب الشرعي على قيام الآخرين بالاستجابة له، كالصلاة يصليها المسلم وإن لم يصلها الناس وكذلك الدعوة إلى الله يقوم بها وإن لم ينتسب إليها أحد.

الثاني عشر: وليحذر الداعية من السآمة والملل والفتور في الدعوة, فيصيبه الكسل ثم التباطؤ في واجبها والقيام بمتطلباتها، قال تعالى مخاطباً نبيه موسى عليه السلام عندما بعثه وأخاه ﴿ اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي﴾ وقد جاء في تفسيرها ﴿وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي﴾ أي لا يصيبكما الفتور والتقصير لأن الوني يعني الفتور، والمقصود بذكري ويشمله قوله: ﴿فِي ذِكْرِي﴾ أي في الدعوة إلى الله كما جاء في تفسير الزمخشري وفتح البيان لصديق حسن خان حيث قال في تفسير ﴿ وَلَا تَنِيَا ﴾: أي لا تضعفا ولا تفترا، قال: يقال ونى يني ونيا إذا ضعف وتوانى في الأمر توانياً لم يبادر إلى ضبطه ولم يهتم به فهو متوان أي غير مهتم ولا محتفل.

الثالث عشر: وعلى الداعية أن يعلم يقيناً بأنه بحاجة ملحة لتحصيل القدرة على ما يفرق به بين الحق والباطل وفيما يأخذه ويتركه، وبين الخطأ والصواب وهذا لا يحصل له على الوجه المطلوب إلا بتقوى الله تعالى، إذ بهذه التقوى يمكن أن تحصل له مثل هذه القدرة على التمييز عند اختلاط الأمور، قال تعالى: ﴿... إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً... ﴾ جاء في فتح البيان للعلامة صديق حسن خان: في تفسير هذه الآية من سورة الأنفال: " جعل سبحانه وتعالى التقوى شرطاً في الجعل المذكور مع سبق علمه... والتقوى: اتقاء مخالفة أوامره والوقوع في مناهيه. والفرقان ما يفرق بيه بين الحق والباطل. والمعنى أنه سبحانه وتعالى يجعل لهم من ثبات القلوب وثقوب البصائر وحسن الهداية ما يفرقون به بينهما عند الالتباس ".

الرابع عشر : وعلى الداعية وهو من شروط الداعية: تحقق الإخلاص في أعماله الدعوية كلها فهو لا يأخذ ولا يترك ولا يحب ولا يبغض إلا بقدر ما يأذن به الله تعالى في أفعاله وسلوكه ومحبته وكراهيته، ومن ثم فهو يفرح إذا وجد من يفعل فعله ويدعو إلى الله كدعوته هو ولا يبخل عليه في معونته بل يطلب العون ممن يرى فيه الكفاءة لينضم إليه في فعله، وقد طلب موسى عليه السلام أن يعينه الله بأخيه هارون وأن يشركه في أمره كما قال تعالى: ﴿هَارُونَ أَخِي * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي * وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي﴾

لأن الداعية المخلص لا يضيق ذرعاً بالعاملين معه في مجال الدعوة إلى الله لأن ساحة الدعوة إلى الله لا تضيق بالداعين إليه خلافاً لساحة الدنيا فإنها قد تضيق بالحريصين عليها أو المتنافسين في تحصيلها.

وعلى الداعية أن لا يمن على الناس في دعوته لهم إلى ما يدعوهم إليه من معاني الإسلام لأن ما يقوم به قد تكفل الله في حصول الأجر فيه إليه، فإذا تطلع إلى الأجر من غير الله مع كفالة الله له بإيصال الأجر إليه في دعوته، فإن هذا التطلع محبط بعمله، وفي هذا أعظم الخسران لهذا الفاقد للإخلاص.

وأخيراً: فإن الداعية الصدوق هو الذي تشغله الدعوة إلى الله بل تصير حاله كحال العاشق فيما يعشقه فهو دائم الذكر له والتفكر فيه والاهتمام به والعمل على مرضاته في ليله ونهاره وحله وترحاله لأن الدعوة قد شغلته وملأت عليه أحاسيسه فلا يشغله عنها حال من ضيق أو سعة، وقد مر ﷺ في هجرته إلى المدينة بركب فأوقفهم ودعاهم إلى الإسلام مع أنه كان مطلوباً من قريش أرسلوا من يأتي به، لكن انشغاله بالدعوة شغله عن هذا الأمر فأسلموا وآمنوا.

وفي قصة يوسف عندما دخل السجن ولم يشغله دخول السجن عن الدعوة إلى الله عندما أقبل عليه فتيان دخلا السجن رؤياها في منامهما فلم يستعجل الإجابة وإنما مهد لهما ودعاهما إلى الله ﴿ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ ثم جاءوا إلى الرؤيا فبين دلالتها.

وهكذا شأن الداعية الصادق لا تمر فرصة سانحة إلا ودعي فيها إلى الله تعالى. فالداعية المخلص يبقى وقته كله للدعوة، يعيش لها ولا يعيش عليها ولا يرى معنى في بقائه وحياته إذا لم يقم بعمل في دعوته، بل يؤثر الرحيل إلى حيث يجد رحمة الله تعالى في رضوانه وجنته.

عمل الداعية مع الدعاة أو العمل الجماعي في الدعوة

قد يقوم المسلم بالدعوة إلى الله مع غيره من الدعاة حيث يجد جماعة تدعو فينضم إليها أو يعمل معها.

وقد يقوم الداعية إلى الله بالدعوة مع غيره من الدعاة بانضمامه إلى جماعة الدعاة فهذا العمل مشروع بل ومندوب إليه لأن العمل الجماعي أكثر فائدة وبركة من العمل الفردي ولا يجوز اعتباره من البدعة في الدين كما يقول بعضهم خطاً وجهلاً لأنه من الأمور المبتدعة لأن دلالته من القرآن والسنة دلالة واضحة، كما قال تعالى: ﴿ َلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ... ﴾ والأمة هي الجماعة، والجماعة هي التي يجمعها جامع واحد فإذا كان الجامع لها العمل لله والدعوة إليه فهي جماعة خير وبركة ومحل ثناء لأن الدعوة إلى الله من واجبات الدين ومطلوباته، فلا يجوز أن يقال عن تكوين الجماعات والجمعيات أنها من المبتدعات، كما أن في قوله تعالى: ﴿...وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى...﴾ دلالة على مشروعية العمل الجماعي في كل ما يصدق عليه أنه من البر ومن التقوى.

ويتحقق التعاون بوجود الجماعة التي تدعو إلى البر والتقوى وعلى رأسها الدعوة إلى الله وإذا وجدت الجماعة وجد لها رئيس وأمير فكل جماعة لا بد لها من رئيس أو أمير يطاع في حدود العمل الجماعي الذي قامت من أجله هذه الجماعة، وفي الحديث الشريف: « وإذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم...» فإذا كان من مطلوبات الشرع إيجاد الأمير على أقل الجماعات وفي عمل المباحات كالسفر فمن باب أولى أن يكون مشروعية نصب الأمير في الجماعات التي تقام للدعوة إلى الله تعالى.

وإذا صار للجماعة أمير كان له حقوق على هذه الجماعة وهي أن يطاع في غير معصية الله وواجب عليه أن يسير بهم وفق منهج الله تعالى وما شرعه من وسائل وأساليب للدعوة إليه لأن هذه الطاعة لهذا الأمير هي طاعة لله، كطاعة المؤمنين لإمامهم في الصلاة يتابعونه في قيامهم وقعودهم حتى الخروج من الصلاة وهم في فعلهم يطيعون الله، ولهذا ففي الحديث «من أطاع أميري فقد أطاع الله»

وكل هذا في نطاق الطاعة بالمعروف، أما إذا أمر الأمير بمعصية فلا طاعة له، الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

ومسير الأمير في جماعة مسير محدود ما دام بضوابط الشرع إذ لا يحق للأمير أن يخرج عن طاعة الشرع في مسيرته وما يأمر به ومن ثم كان المرغوب فيه إذا لم يكن لأمير الجماعة فقه أن يختار جمعاً من الفقهاء يجعلهم إلى جانبه أو مجلس إدارة الجماعة ليستشير الفقهاء فيما يفعله ويتركه وهو جيد ومقبول، وقال الفقهاء أن يحضر مجلس القاضي جملة من الفقهاء يسمعون المرافعة فإذا انتهت المرافعة يسألهم ويستشيرهم ثم يصدر حكمه.

فإن وجود جماعة من الفقهاء عند المسؤول الأول مطلوب شرعاً لا سيما أن الأمير ينتخب انتخاباً فهو في حاجة إلى تبصيره وتقريبه من الصواب وإبعاده عن الخطأ في أمر دينه. كما أن على هذه الجماعة أن تأتي بالأولويات في العقيدة الصحيحة وأصول الدين ومتطلبات المسلم وعليها أن تهتم بأمور المسلمين «ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم» ومن ذلك الاهتمام بأمورهم الدنيوية فيما يحسن حالهم، حيث يحسون أن الجماعة وأميرها حريصون على مصالح الناس وما أكثرها! يضعون مناهج مقاومة الفقر والبطالة، فيه مصلحة لهم وقياماً بأمر الدين وتقريب الناس من جماعة الخير.

وعلى الجماعة وأميرها أن لا يستعجل الأمور ويبتعد عن ضوابط الشرع فيما تأخذ ، وكان الصحابة يقولون: ألا ترى ما نحن فيه!! فيأمرهم بالصبر حتى يتحسن الأمور على نحو أفضل.

هذه بعض الضوابط لجماعة الدعاة والداعية يجب أن يتقيد بمنهجها ما دام هذا المنهج على ضوابط الإسلام ما دام غير خارج عن الشرع، وبهذا يكون عمل الجماعة عملاً مثمراً، وللجماعة أن تأخذ بأساليب جديدة مستعينة ومستفيدة مما ذكره الله في القرآن، فالجمع قد يكونون أكثر فائدة ﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءهَا الْمُرْسَلُونَ * إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ﴾ فكثرة الدعاة وإرسالهم إلى أماكن ثابتة تقوي عزائم الدعاة، وفي إرسالهم هارون مع موسى إشارة واضحة لأن العمل الجماعي قد يستلزم أكثر من واحد.

كل ذلك حسب ما جاء به الشرع أو استنبطه الفقهاء وهذه نظرات بين الدعاة منفردين أو منضمين إلى جماعة الدعاة، وليحذروا أن يطلبوا مرضاة الناس على ضوابط الشرع وهذا يكون من قلة الإخلاص، وقلة الإخلاص توقع في هذا المخالفات ، وباستمرار تقواهم ودعائهم بالتثبيت نأمل أن ينالوا ا لخير الكثير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الدكتور عبد الكريم زيدان

[1] الاحكام السلطاني للماوردي ص 102

[2] انظر كتابنا المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية ص 52-54 , وكتابنا مجموعة بحوث فقهية ص 410 -416

طباعة هذه الصفحة

طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2016-12-12 (7698 قراءة)